~みんなのタイルアートプロジェクト・レポート~第4回「ついに完成!みんなのタイルアート」

みんなのタイルアート、ついに完成です! つくってくれたのは、東京藝術大学大学院中山研究室で建築を学ぶ岩崎さんと藤井さん。 みなさんから集まった不要なタイル(第1回レポート参照)を素材として、「タイルアートの重石(おもし)」をつくることを決め(第2回、第3回レポート参照)、試作・設計を積み重ねてきました。常滑の建設会社の方の協力も得て、10月3日、ついに「40個のタイルアートの重石」が完成。重石、スツール、タープなどとして、INAXライブミュージアムに設置されました。今回のプロジェクトの感想を、岩崎さん、藤井さん、中山准教授、湯浅助手に伺いました。

東京藝術大学 中山研究室 左から中山准教授、湯浅助手、藤井さん、岩崎さん

完成した「タイルアートの重石」のスツールに座るみなさん。

——完成した40個のタイルアートと対面して、どう思われましたか?

岩崎さん:最初、「タイルが自然と群れをつくるようにしてタイルアートができたらいいな」と話していたのですが、トラックで運ばれてきた40個のタイルアートを見て、「まさしく群れだ」と感じました。それは1個の重石をつくっているタイル「群」でもあるし、40個そろった重石の「群れ」でもあります。僕たちはタイルたちに”ひとりでに”群れてほしかったので、実際に組み合わせたのは自分たちですが、最初にタイルを見ただけでは想像もつかなかったような「群れ」ができていることは、嬉しい想定外でした。

藤井さん:図面だと、単純な幾何学のかたまりなのですが、タイルを張って目地を入れた瞬間に、幾何学のカチッとした感じではなくなり、ひとつひとつが生き生きと動き出しそうで、おもしろかったですね。下地を4種類に設定したので、ひょっとしたら同じようなものばかりできてしまうかもと心配していたのですが、タイルを張ったあとは何十種類もの表情ができて、すごく良かったなと思いました。

トラックで運ばれてきた重石。

タイルアートの重石と支柱などのアタッチメント。

重石と天板などでベンチを制作。

看板の重石にも。

——重石からベンチやタープなどをつくっていったことに関しては、いかがでしたか?

藤井さん:テーブルやタープをつくるためのアタッチメントに関しては、できるだけ単純なカタチ、単純な仕組みにしたいと思ったのですが、単純って難しい。ボルトで固定することは簡単なんですが、タープは特に難しかったですね。

湯浅先生:分解可能で、かつ、風や予期せぬ人の動きまで考えるのは難しいよね。建築は基本的に分解可能でなくてもいいからね。

中山先生:重石をつくるだけでもたいへんだったんだけれども、彼らはもう一歩先に進んで、たとえば自分たちなら重石をこんなふうに使うよと、ベンチやタープをつくっていった。重石から別のものが生まれる瞬間を見せようとしました。その精度としては、まだまだ研究余地はあるけれど、いいチャレンジだったと思います。

バス停横にタープを設置する。

ロープで引っ張り、重石で止める。

重石にロープをつける。

——約半年間にわたるプロジェクトを振り返ってみて、先生、いかがでしたか?

中山先生:最後、スツールとして並んだとき、ああこれは大成功だなと思いました。謎の民族家具のようでかわいいし、たくさんあったら壮観ですよね。

今回、重要なポイントが2つあったと思います。ひとつは、「偶然、手に入ってしまったものとのコラボレーション」ということです。「自分のつくりたいものが先にあって、素材を特注して、思い通りのものをつくる」のではなく、「思い通りにならないもの」が先にある。いまの社会もそうですよね。すでにあらゆるものが飽和しているような社会のなかで、僕たちはものづくりを考えなくてはいけない。それでも何かをつくったり、組み合わせたりする喜びを、今回、彼らなりに楽しく表現できていたかなと思います。

もうひとつ重要なポイントは、「つくったものが開かれている」ということです。たとえば、集まったタイルで記念オブジェのようなものを制作しても、それで終わってしまう。そこに「働き」がないし、閉じてしまう。今回の「重石」なら、別の誰かが、同じ方法で次の重石をつくることもできるし、新しい使い方を思いつくこともできる。次にバトンを渡せる、別の誰かが途中から参加できる、それが「開かれている」ということです。今回のプロジェクトは、不要なタイルのアップサイクルという側面を持っているので、持続可能な、次の世代にもつながる「開かれたもの」をつくるほうが、本質的な回答になると思いました。

湯浅先生:私は、学生をマネジメントするような立場で参加していたのですが、はじめてものをつくるときって、予測できないことがたくさんありますよね。こう考えてもこういうことが起きるんだとか、それらと向き合うなかで初めてわかることがたくさんあって、学生たちにとってとても良い経験になったと思います。

スツールは、ただ積んだだけですが、シンプルで美しかったですね。そしてそれが記念オブジェではなく、開かれたものとして持続していく。いろんなバリエーションができるし、たくさんあればあるほど意味が増すと思うので、よりつくりやすい方法を考えて、このあともつくり続けていってもらえたら嬉しいなと思いました。

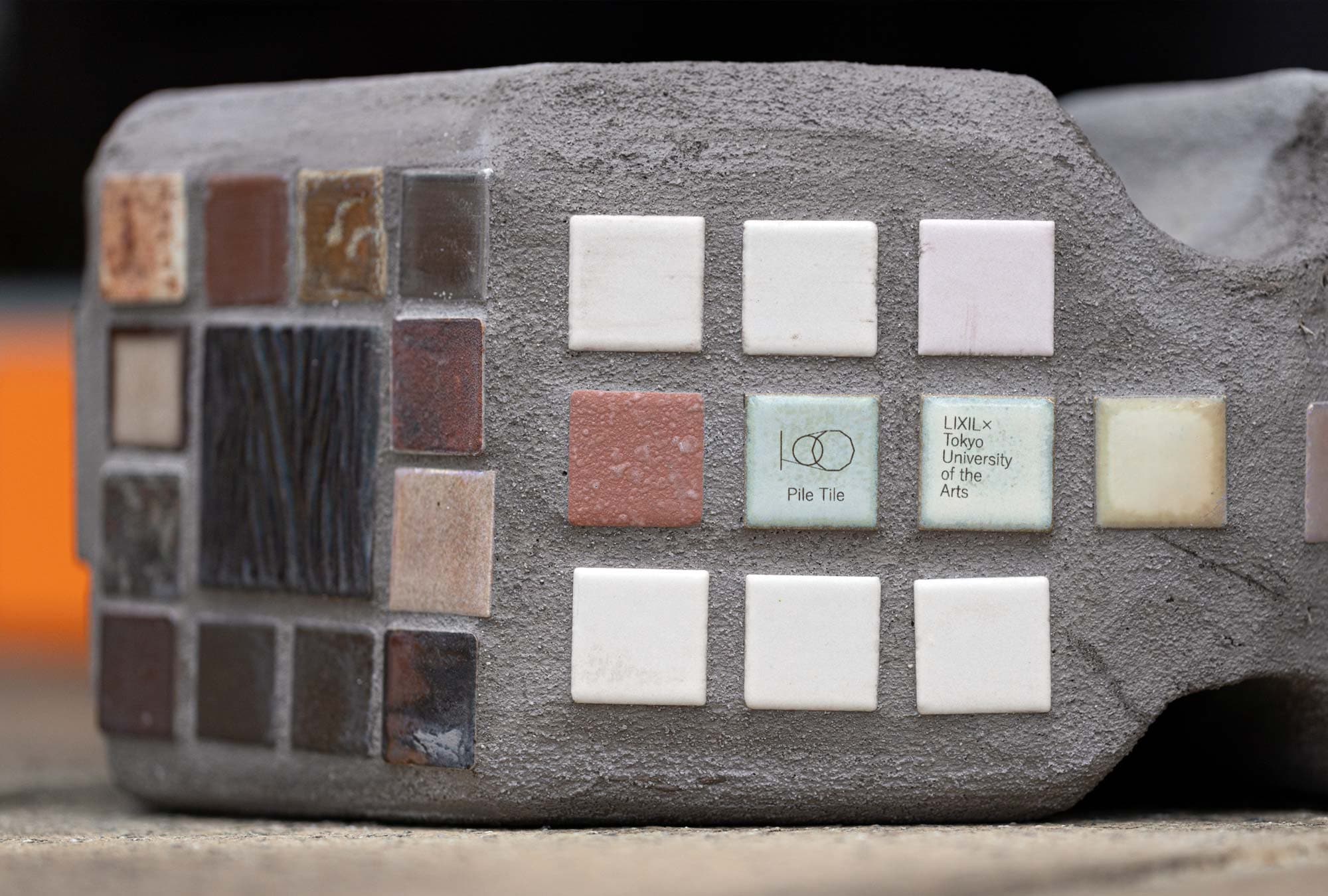

それぞれの重石には、100周年のロゴと、記念の文字の入った小さなタイルが埋め込まれている。

——先生は、今回のプロジェクトの意味を、どんなふうに捉えていらっしゃいますか?

中山先生:いま、100年くらいものづくりをしている企業が、世界に増えてきています。それらの企業に共通するおもしろい問題意識があって、それは、風景の中にすでに自分たちがつくってきたものがある、ということなんです。

たとえばジーパンの老舗企業。最初は金鉱で働く人の労働着でしたが、その時代のものは、いつの間にかミュージアムピース(博物館で保存されるような貴重なもの)になっています。それらを買い集めてアーカイブをつくったり、リメイクしたりして、自分たちは100年ものをつくってきたというヒストリーをその企業のブランドイメージにしています。

フィンランドの老舗の家具屋さんもそう。3レッグの有名なスツールがあるのですが、やはり、古いものを買い集めています。美大で使われていたペンキだらけのものとか、いろんな時間を過ごしていろんな汚れ方をしたスツールをもう一度集めて、渦巻き状に積んだ写真をブランドイメージに使ったり、その履歴をICタグに記録して、汚れはそのままに補強や修理をしてアートピース(芸術作品)として売ったりしています。

長い間ものづくりをしている企業が、自分たちがつくったものが風景になり、いろんな場所でいろんな時間をつくりだしてきた。そこにどんな価値を見出せるか、試されている時代だと思います。今回のプロジェクトは、それに近いですよね。

湯浅先生:今回、学生たちは、いろんな場所でいろんな時を過ごしたタイルを、砕かずにそのまま使うことを大切にしていました。散らばっていたものが、また集まって、ひとつの世界をつくる。ぜんぜん違う時代のタイルが、偶然出会って、隣り合っている。よく考えたら奇跡的なことで、わくわくしますよね。そこがすごく大事なことだと思います。

中山先生:焼き物は、人間の肉体が滅びる時間よりもずっと長い命を持っています。私たちの時間軸をはるかにしのぐ時間軸で生きている。そういうものを使うのは、過去の手紙を受け取って未来に手紙を書くようで、すごく豊かですよね。焼き物という素材が持っているロマンだし、働きだと思います。

——常滑という街に関しては、どんな印象を持たれましたか?

中山先生:不要になった土管や不良品の土管など、街の産業から出てきてしまったものを、市井の人たちが自分たちで用途を見出して使ってきて、常滑の風景のなかにあふれています。とても生き生きとしていて、私たちのタイルアートもその仲間になりたいと感じました。ひとつのものづくりをずっとやってきた街が持っている、そういう自然な雰囲気って、すごく大事だなと改めて思いました。

今回のプロジェクトに関わったLIXILの面々と。

——タイルアートの制作はこれで完了ということになりますが、最後に、感想を聞かせてください。

藤井さん:4月から始めて今日完成するまで、LIXILの方、INAX ライブミュージアムの方、建設会社の方をはじめ、たくさんの方にご協力いただいて、本当に感謝しています。自分の頑張りはもちろん、たくさんの方の助けがあって初めてひとつのものがつくれるのだという当たり前のことが、身に染みてわかりました。

岩崎さん:今回のプロジェクトでは、自分が作品に対してなにか働きかけたときに作品から応答が返ってくるまでの時間が短く、そこが特に勉強になりました。タイルを見て触って選ぶとか、目地の色をつくって合わせてみるとか、図面だけではわからないことは、作品や素材との応答を経て初めて検討できるものであり、そこまでしないと、いいものがつくれないと感じました。このことは、今後建築をつくるときも意識していきたいと思っています。

藤井さん:あと、タイルのことがすごく好きになりましたね。前は、タイルに模様はいらないと思っていたんですが、いまは模様があるほうが絶対にいいと思う。

岩崎さん:書いている図面に、気づいたらタイルのテクスチャーを貼っていたりね。

——このあと新たに重石をつくる人たちに向けて、何かメッセージはありますか?

岩崎さん:ホームセンターなどで材料を買ってくれば、精度の差こそあれ、誰でも同じことができる、ということです。制作途中の7月頃、藤井と二人深夜の研究室で”最初の重石”を試作した時は感動しました。

藤井さん:今回のタイルアートは、下地さえあれば誰でもできます。子どもでも、バラバラのタイルをパズルを楽しむように遊んでいるうちに、素敵なセットができて、それを「重石のタイルアート」としてとっておける。僕らも一日中、ぜんぜん休憩もせずに、延々とやり続けてしまいました。すごくおもしろいですよ。

岩崎さん、藤井さん、中山先生、湯浅先生、本当にありがとうございました。

一緒に設置したLIXILの面々も、「新しいものなのに、ずっと前からあったかのようにINAXライブミュージアムに馴染んでいる」と感激。常滑の街をフィールドワークしたときにおふたりがおっしゃっていた、「不均質なものを楽しむおおらかさ」や「不良品を建築材料として使ってしまう即興性」といった“常滑性”が、ちゃんと生きていて、常滑の街にぴったりのタイルアートだと思いました。

そして今回、次の世代につながるような、誰もがわくわくする「開かれたタイルアート」がつくられたことは、とても大きなことでした。「みんなのタイルアートプロジェクト」がこれからも続いていくことを祈って、レポートを終了したいと思います。

ものづくりLABに戻る