暖かい部屋だと活動が増え、

より健康的に

寒いと、つい暖房の効いた場所から動きたくなくなってしまう…なんてことはありませんか? 年齢を重ねるとますます運動する機会も減ってしまいがち。厚生労働省は、糖尿病・循環器疾患等の予防の観点から、「今より10分多く体を動かそう」をメッセージとした活動※1を推進しています。

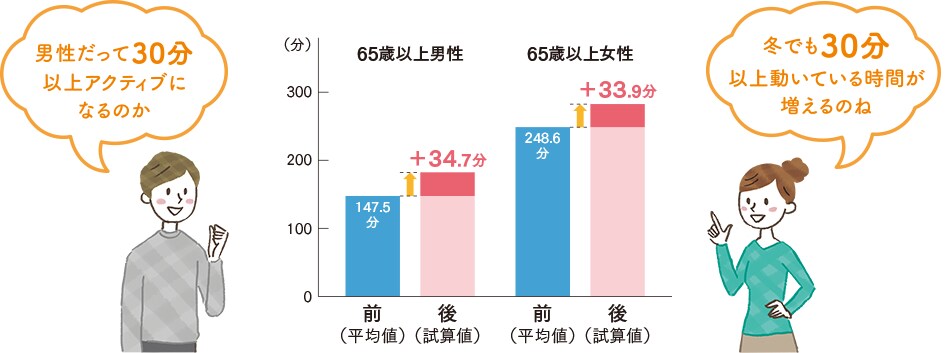

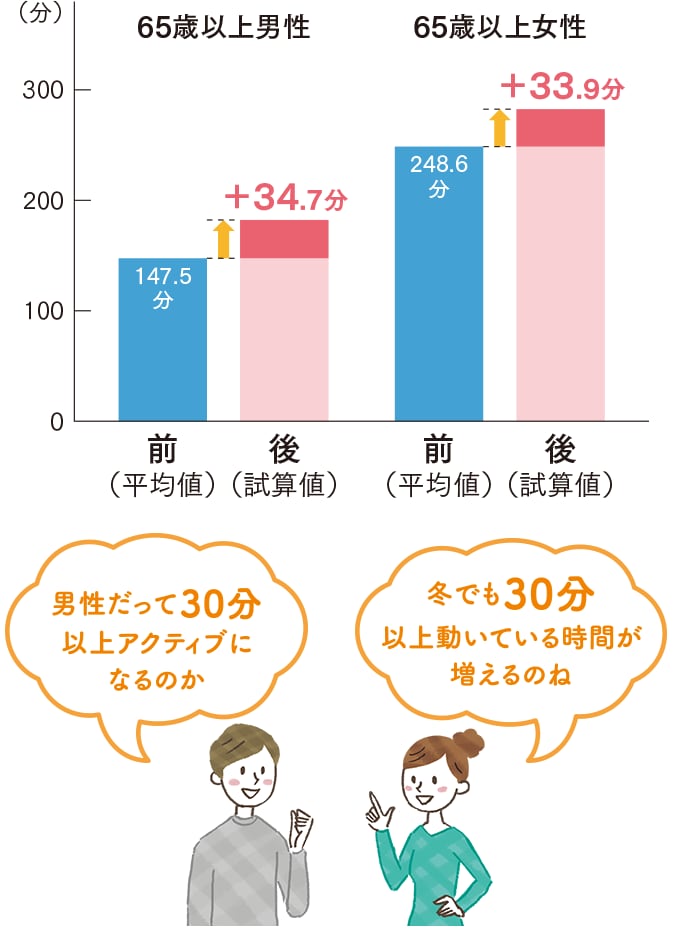

断熱リフォーム(または非改修の)前後2回の調査データを用いて分析した結果※2、断熱リフォームによって居間や脱衣所の室温が上昇し、暖房が不要となった場合などに、1日平均の住宅内軽強度以上の活動時間が男女共それぞれ増加したことがわかりました※3。

暖房習慣変化による活動時間の増加量(試算)

- ※1 厚生労働省「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」、2013年3月

- ※2 断熱改修有無、コタツ使用変化、脱衣所暖房使用変化、温度変化量(在宅時平均居間室温・最低脱衣所室温、平均外気温)、ベースライン調査時の年齢・BMI・職業・年収・同居人数・身体の痛み・在宅1時間あたり住宅内軽強度以上活動時間で調整。一般線形モデル(正規分布)。2回目調査時の在宅1時間当たり住宅内軽強度以上活動時間を目的変数とした。[男性]n=448 [女性]n=439 分析の結果、在宅1時間あたりの住宅内での軽強度以上の活動時間変化量は、男性では、コタツが不要になった場合に+1.59分、脱衣所の暖房が不要になった場合に+1.71分、女性では、脱衣所の暖房が不要になった場合に+2.73分、脱衣所で暖房をするようになった場合+1.36分(図からは省略)であった。

- ※3 ベースライン調査の平均在宅時間を用いて活動時間増加量を試算。[男性]65歳以上:10.5時間/日、[女性]65歳以上:12.4時間/日出典:一般社団法人日本サステナブル建築協会 断熱改修等による居住者の健康への影響調査 中間報告(第3回) 資料より抜粋

寝室の室温が高いと、

睡眠の質が上がり

朝から元気に

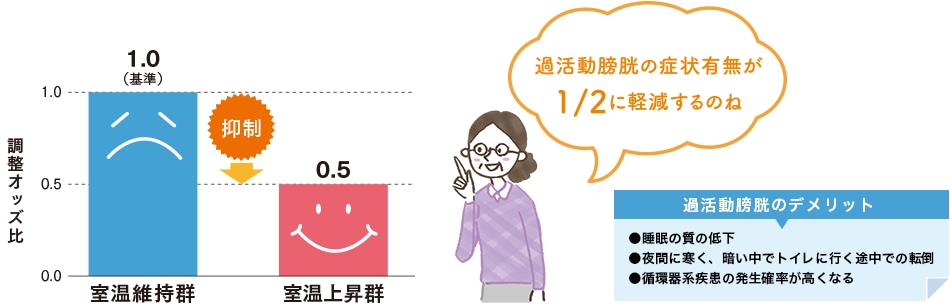

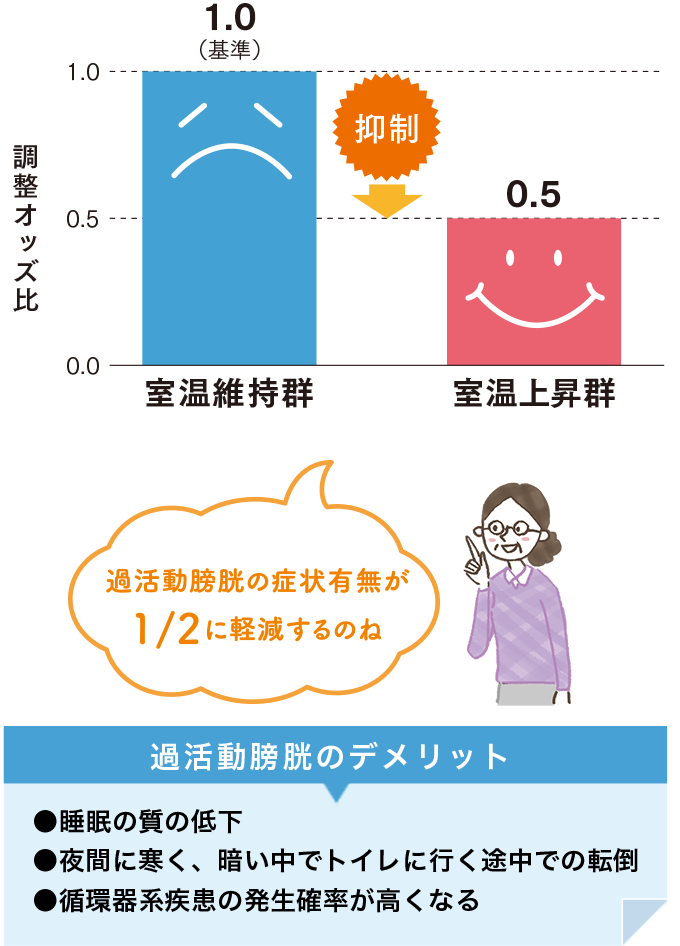

「トイレが近い、夜中に何度もトイレに起きる」そんな「夜間頻尿」は「過活動膀胱」の症状の一つ。国内の40歳以上の男女の8人に1人が過活動膀胱の症状をもつと言われています。過活動膀胱の改善は睡眠の質を高め、免疫力アップも期待できると考えられます。

就寝前の室温が低い住宅(12℃未満)では、あたたかい住宅(18℃以上)に比べ「夜間頻尿」などの「過活動膀胱」の症状の割合が1.6倍と高くなることがわかっています。そこで、断熱性の高い住まいへリフォームすることで、どのくらい差がでるのか分析をしました。

- ※1 就寝前室温とは、各々の就寝時刻3時間前の居間の室温平均を意味する。室温維持群とは、前調査と比較して平均の差が±2.5℃以内の者とし、2.5℃以上上昇を上昇群、低下を低下群とした。

- ※2 投入したものの有意とならなかった項目:年齢、性別、BMI、喫煙、飲酒、塩分摂取、就寝前室温(前調査時点)、夜間外気温(前調査時点)、夜間外気温変化(前調査時点からの変化)

- ※3 投入して、有意となった項目:就寝前室温変化、世帯収入、前調査時点の過活動膀胱有無

- 出典:一般社団法人日本サステナブル建築協会 断熱改修等による居住者の健康への影響調査中間報告(第3回)資料より

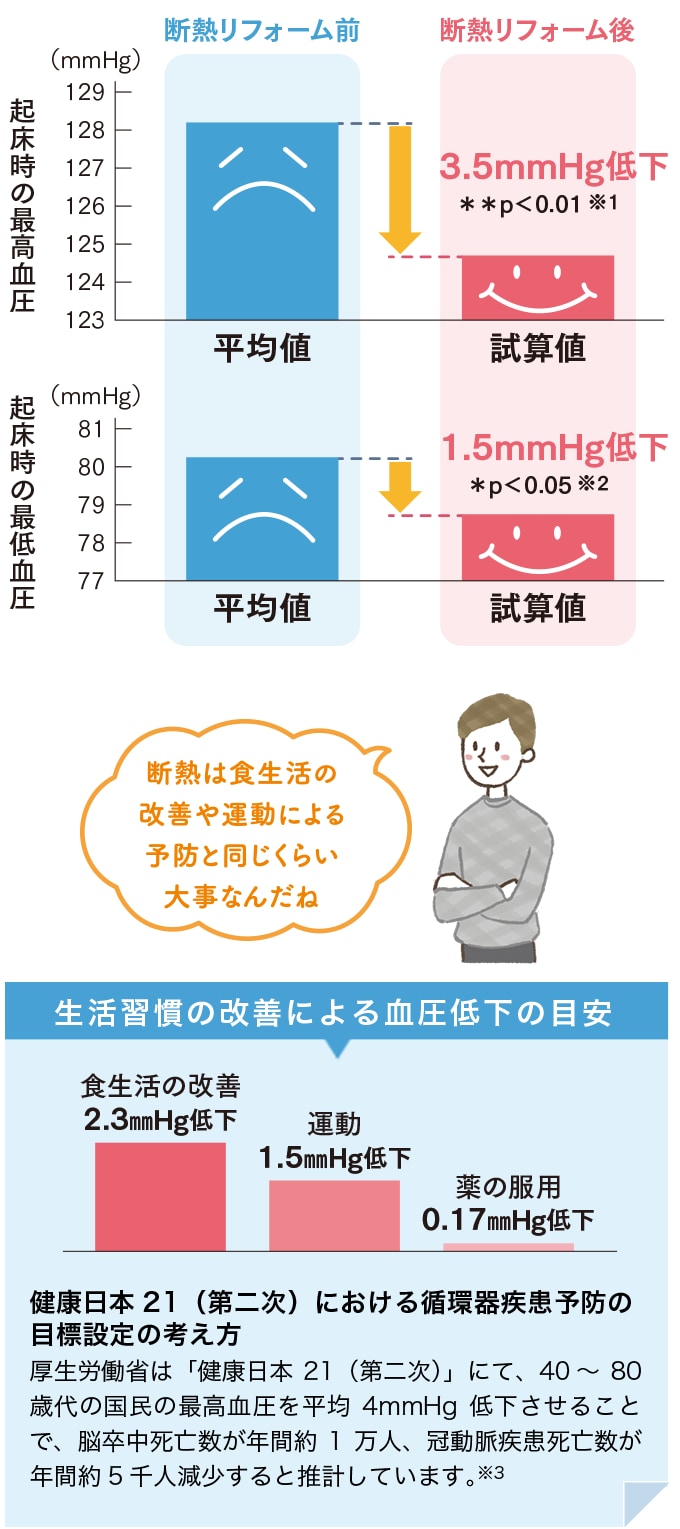

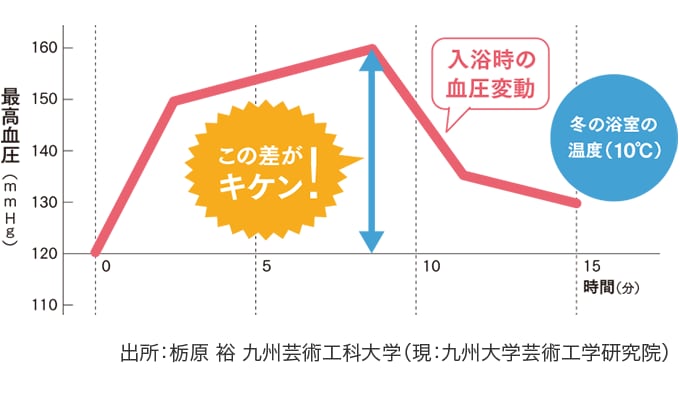

寒暖差を減らすことで

高血圧も予防

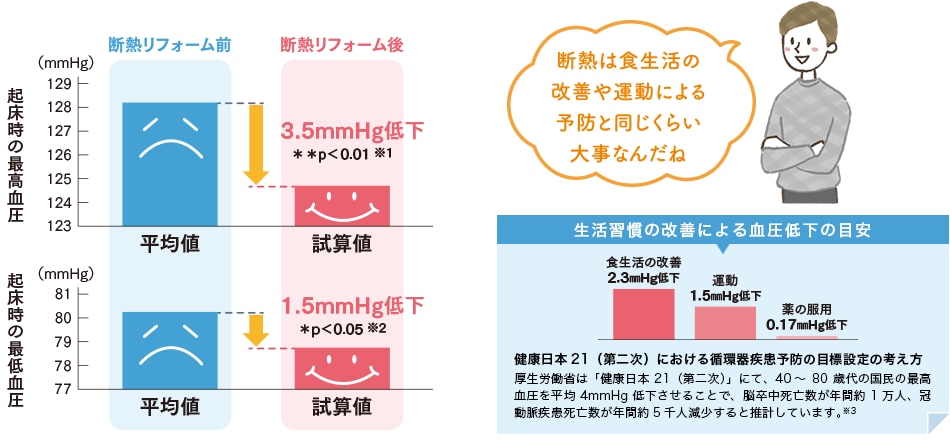

日本人の3人に1人は「高血圧」なのだとか。血圧が高い状態をそのままにしておくと、ご存知のとおり脳や腎臓、心臓などに負担がかかり病気・障害の原因に。高血圧を予防するためには、生活習慣の改善などとともに、室内の温度管理も重要と言われています。

夏と冬の気候の差が大きい日本では、季節ごとの気温の変化により血圧にも影響がありますので、特に高血圧の人は注意が必要です。では、断熱性の高い住まいと低い住まいでは、血圧の変化にどのくらいの差がでるのでしょうか?

起床時の血圧の比較

- ※1 ベースラインの血圧値、年齢、性別、BMI、降圧剤、世帯所得、塩分得点、野菜摂取、運動、喫煙、飲酒、ピッツバーグ得点(睡眠に関する得点)、外気温、居間室温、および外気温変化量で調整。

- ※2 有意水準*p<0.05、 **p<0.01p値とは、帰無仮説(例:断熱改修前後で血圧が変わらない)が正しいと仮定した時に、観測した事象よりも極端なことが起こる確率。p値が小さいほど帰無仮説に対する根拠はより大きくなる。本調査において有意水準を5%未満としており、p値が5%よりも小さければ、帰無仮説を棄却し、5%未満で有意であるとする。

- 出典:一般社団法人日本サステナブル建築協会 断熱改修等による居住者の健康への影響調査 中間報告(第3回) 資料より [※1、※2]

- 出典:日本高血圧学会:高血圧治療ガイドライン2014 [※3]

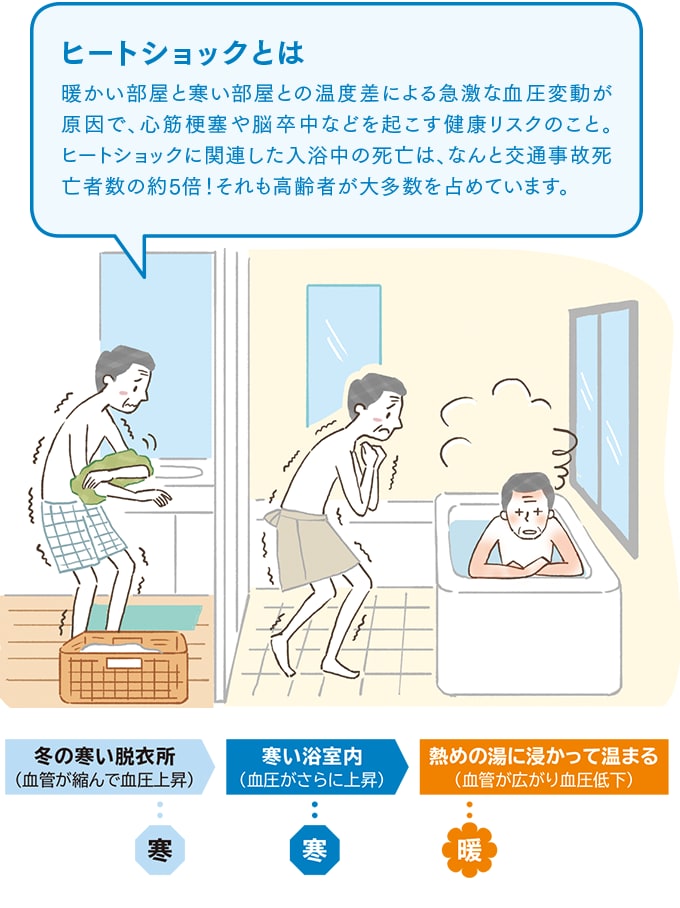

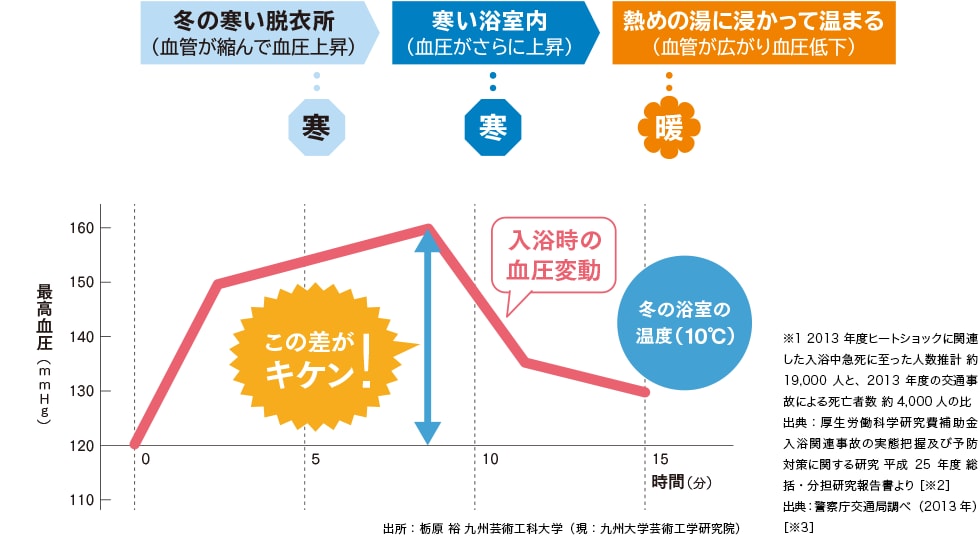

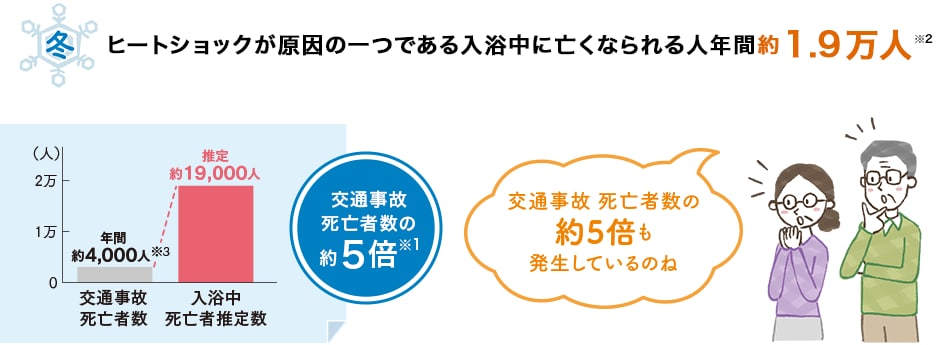

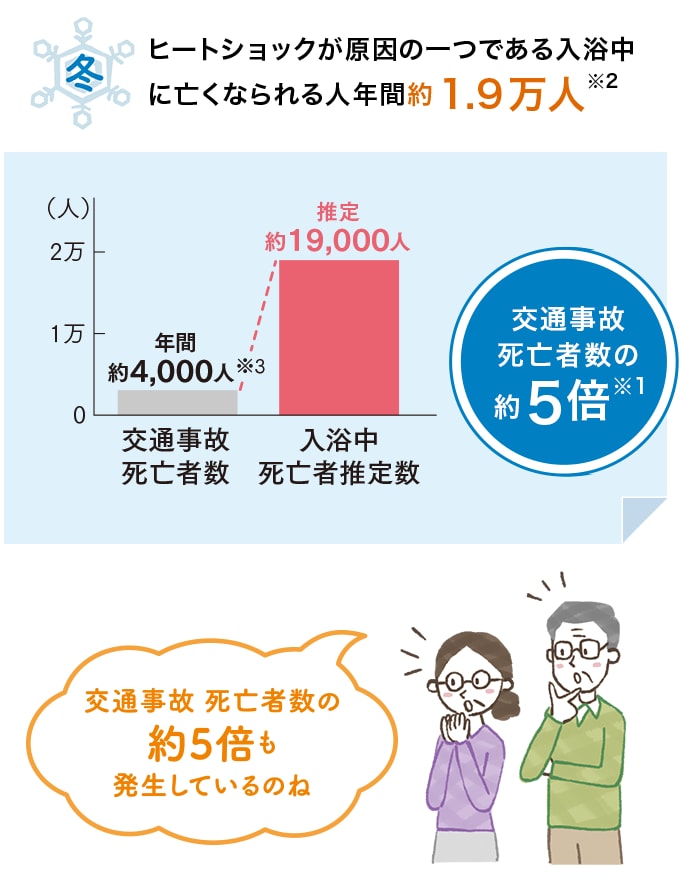

室内の温熱環境による健康リスクについて、考えたことがありますか? 断熱性の低い家で暮らすと、「部屋間の温度差によるヒートショック」「室温が18℃未満では血圧上昇、循環器系疾患の恐れ」「16℃未満になると肺炎のリスクが高まる」など、健康・安全面で注意が必要です。

- ※1 2013年度ヒートショックに関連した入浴中急死に至った人数推計 約19,000人と、2013年度の交通事故による死亡者数 約4,000人の比

- 出典:厚生労働科学研究費補助金 入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書より [※2]

- 出典:警察庁交通局調べ(2013年)[※3]

断熱リフォームで

医療費削減

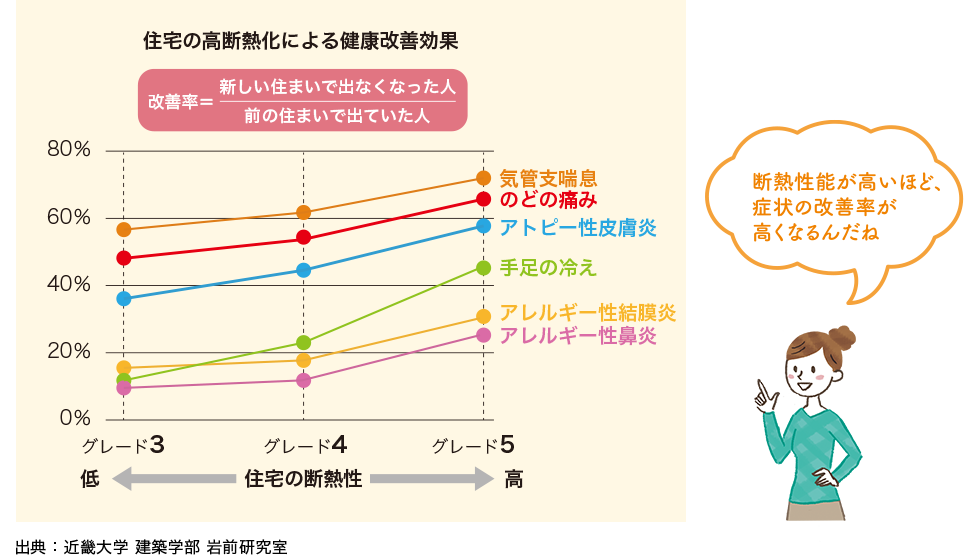

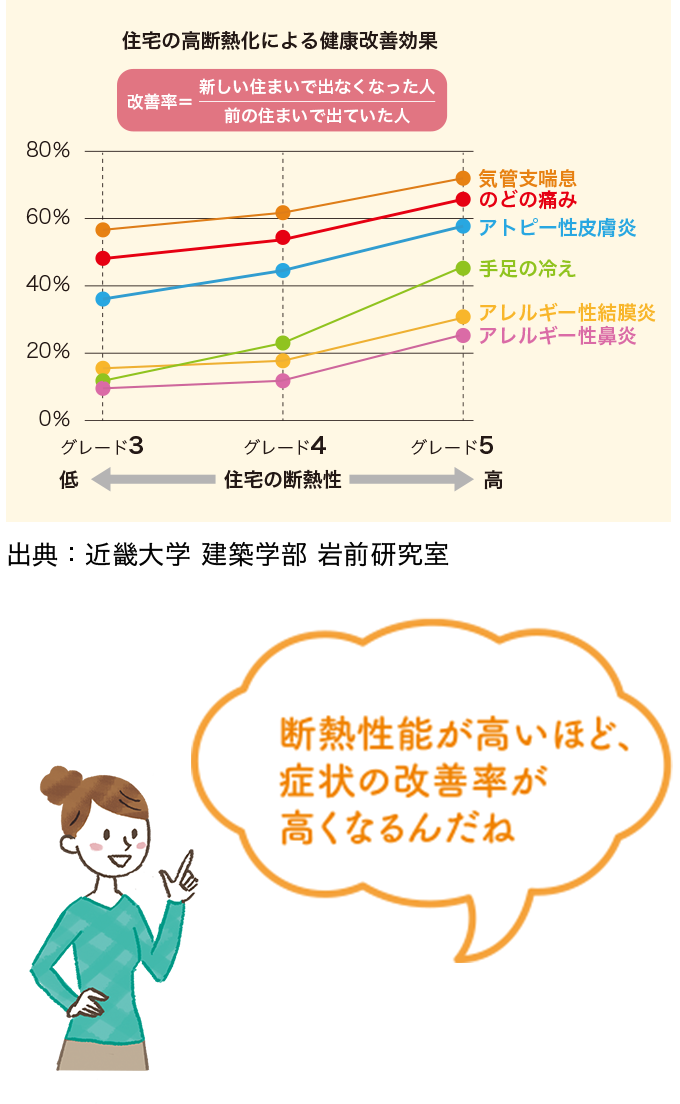

住まい全体の断熱性能を高めることで、温度差によるヒートショックなどが引き起こす循環器疾患(脳梗塞・くも膜下出血・心筋症等)発症リスクの低減やアレルギー症状の緩和など、健康面にも影響を及ぼすことがわかっています。

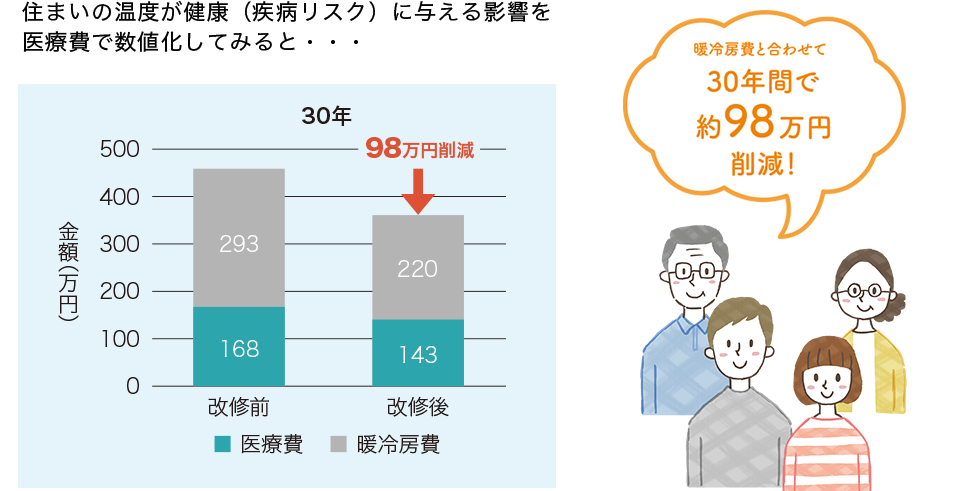

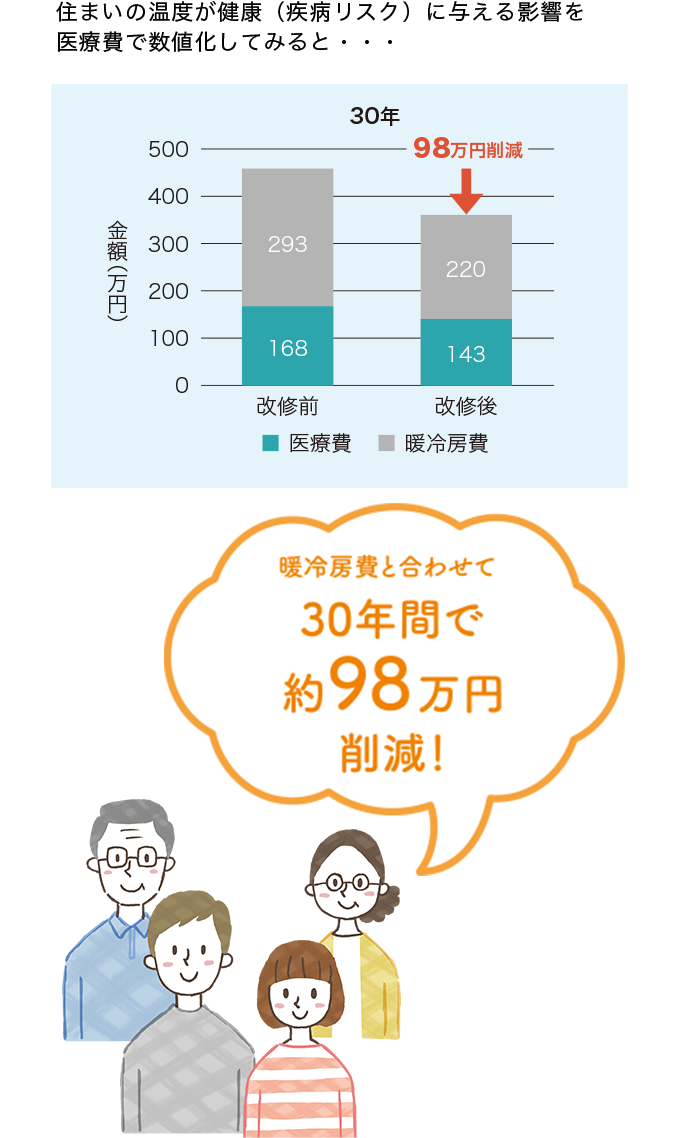

築30年以上の住宅を、以下の条件※1で内窓改修することで形成される室内温熱環境から、医療費期待値※2と暖冷房費の削減額を試算。

30年で98万円/世帯(うち、医療費期待値は25万円/世帯)※3となりました。断熱による主なコストメリットの暖冷房費削減額のみの場合と比較して、効果は1.34倍※3にもなります。

- ※1 4人家族(50歳夫婦、18歳、15歳)が居住する東京の築30年以上の住宅において、住宅全体18窓のうち9窓に内窓(ペアガラス)を設置。

- ※2 期待値とは、確率変数がとる値を確率によって重みづけした平均値です。住宅内温度が一要因になる10 疾患(心疾患・脳血管疾患・高血圧・糖尿病・気管支喘息・アトピー性皮膚炎・肺炎・関節炎・アレルギー性鼻炎・アレルギー性結膜炎)について、患者一人当たりの医療費に有症率(受診を伴う対象疾病の症状がある確率)を掛けて算出しています。必ず推定した医療費が発生する訳ではありません。

- ※3 一例であり、種々の条件によりシミュレーション結果は異なります。なお、同一条件では、20年で64万円/世帯(うち、医療費期待値は16万円/世帯)となります。

※LIXILの窓断熱改修向け商品は、病気の予防、治療等を目的としたものではありません。

出典:LIXIL、近畿大学 共同研究資料より

冬でも

暖かく健康的な家づくり、

どうすればいいの!?

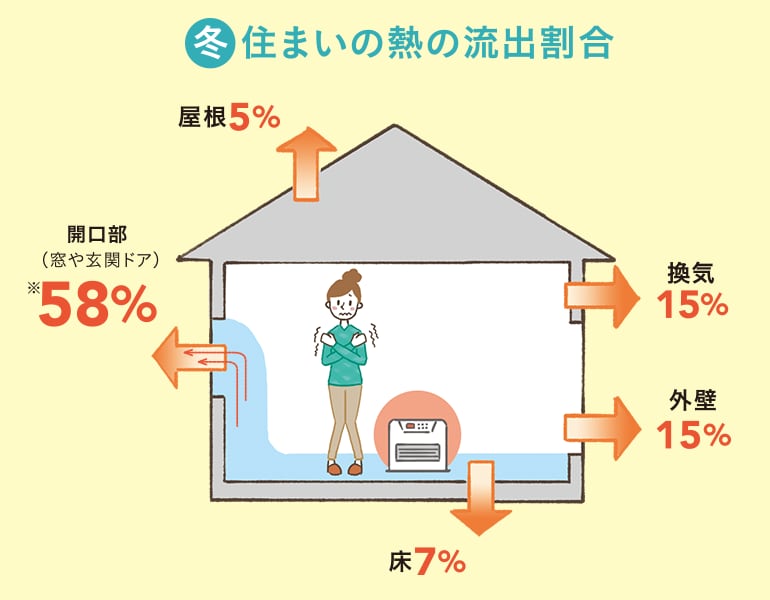

冬、暖房をつけていても、どうしても寒い。それは熱が外へ流出してしまっているのが原因かも。家の断熱性が低い場合、最も熱が逃げてしまうのは「開口部」、そう、窓や玄関ドアなのです!

出典:(一社)日本建材・住宅設備産業協会 省エネルギー建材普及促進センター「省エネ建材で、快適な家、健康な家」より

出典:(一社)日本建材・住宅設備産業協会 省エネルギー建材普及促進センター「省エネ建材で、快適な家、健康な家」より