INAX presents TILES ON THE PLANET

タイルの世界 イギリス編VOL.3バーナード・リーチのタイルの世界イギリス、セントアイヴスのリーチ窯を訪ねて

日本と深く関わり民藝運動に参加したイギリス人陶芸家、バーナード・リーチ。

彼がイギリス、セントアイヴスに濱田庄司と築いた登り窯で焼成した陶器や陶板は、

民陶の精神を小さな港町からヨーロッパへと根付かせていった。

民陶の拠点となったイギリス南西端の港町、セントアイヴス。光の美しさが印象的だ。

民陶の美をヨーロッパにもたらす登り窯の誕生

ロンドンをひたすら西に向かい、イギリス南西端の小さな港町セントアイヴスへ。

長旅の疲れもこの村に到着すると癒されてしまう。半島を囲む海と空の碧さ、乾いて澄んだ空気、石の屋根に生息する苔、眼に映る風景すべてが調和のなかにある。20世紀の芸術家たち、ベン・ニコルソンやバーバラ・ヘップワースらが好んで移り住んだことも自然なことのように思えてくる。

なぜセントアイヴスにやって来たかといえば、ここが東洋と西洋の陶芸を結ぶ大切な拠点で、その物語を記憶するタイルが残っていると聞いたからだ。この地に陶磁器の伝統があったわけでもなく、すべては一人の英国人、バーナード・リーチ(1887ー1979年)の情熱から始まった。

バーナード・リーチは幼少時を日本で過ごし、1909年に再来日した折、白樺派の人々や柳宗悦らと親交を結ぶ。6代目尾形乾山への弟子入りを経て陶芸家の道を歩み始めた当時、まだ「民藝」ということばは公には知られていなかった。時代は民藝運動の揺籃期。柳をはじめ濱田庄司らと熱い談義を交わしたリーチの姿も想像できる。

そして1920年にリーチは濱田を伴ってイギリスへ帰国し、濱田の力を借りてセントアイヴスに3室を持つ登り窯を築いた。これがリーチポタリー(リーチ窯)だ。パン焼きの窯づくりしか知らない職人たちと登り窯をつくり、粘土を探し釉薬も「できるだけ地元の素材を使った」という。民陶を愛でる、用の美の意識もまだ生まれていなかった時代に、リーチポタリーはまったく新たな美意識をヨーロッパにもたらす工房として産声をあげた。

リーチポタリーに残る蹴ろくろ。長身のバーナード・リーチが使いやすいようにつくられた。

1920年に、リーチの生涯の友人、陶芸家・濱田庄司らが指導してつくり上げた登り窯。

左:リーチ(中央)と柳宗悦(右)、濱田庄司。彼らとの出会いがリーチを民藝運動へと誘った。From St. Ives Trust Archive Study Center 右:リーチが製作した陶板タイル(1925年)。Tate. Accepted by H.M. Government in lieu of Inheritance Tax and allocated to Tate 2005

リーチポタリーの登り窯への窯入れ風景。少し緊張気味に見えるリーチ(左)。

From the Crafts Study Centre, University for the Creative Arts, UK, BHL/6879. © Courtesy of the Bernard Leach Estate.

暖炉の火のゆらぎと、陶の釉のゆらぎと

登り窯を建設し、土地に根ざした日常使いの作陶を目指したリーチ。彼はイギリスの民陶を、近郊デヴォン州に伝わる中世のスリップウェアやガレナ釉などの伝統的手法に見出し、高温焼成の硬質な陶器、ストーンウェアとして生み出していく。

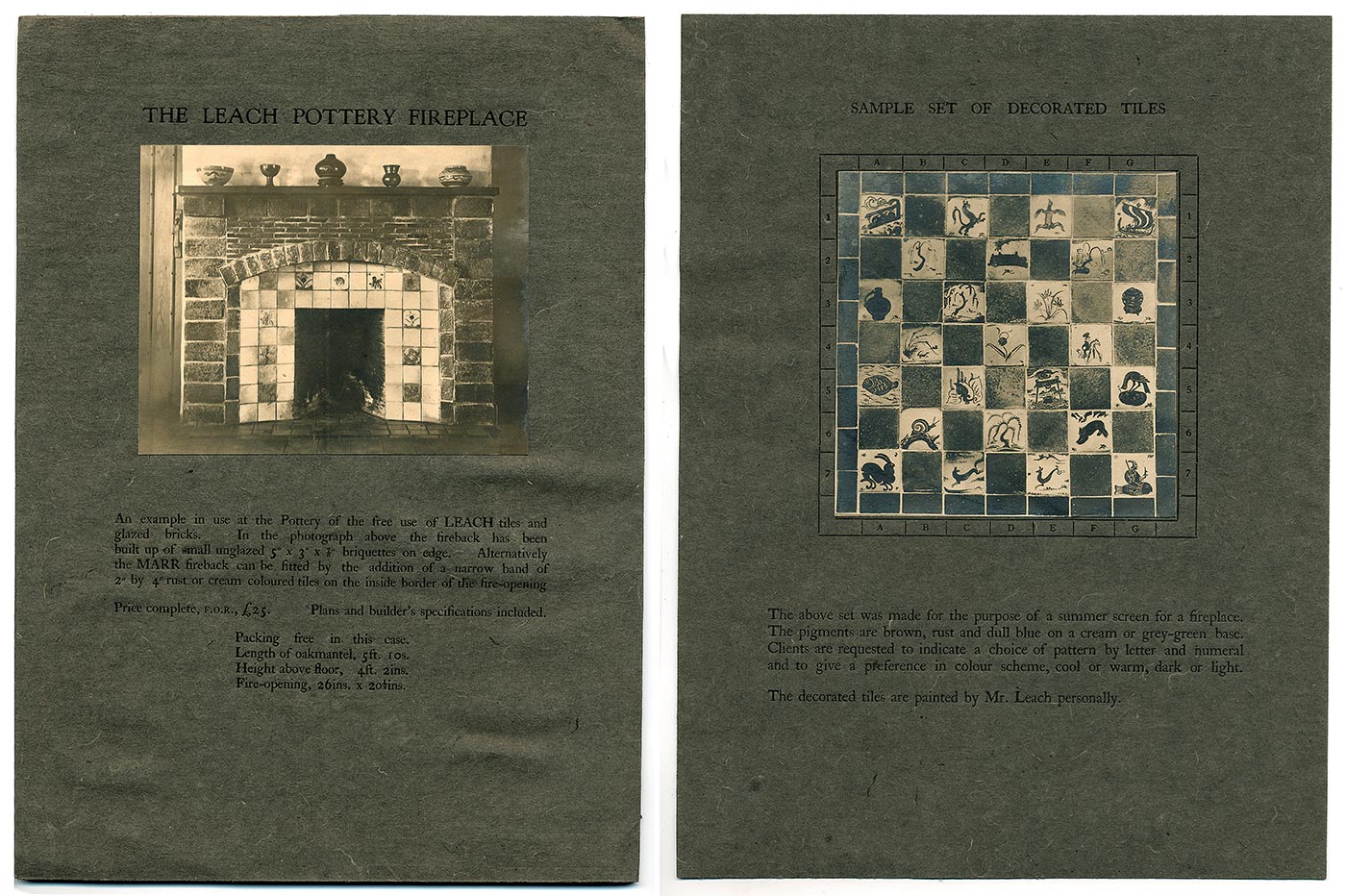

ストーンウェアで生産したものは2種。手頃な価格で日常使いのスタンダードウェア、そしてもう一つがタイルだ。なんとタイルについては、暖炉まわりのデザインを提案するカタログまで発行していた。

リーチポタリーでも複数ある暖炉の存在は印象的だ。おのおのの佇まいにバリエーションがあるなか、共通するのはマントルピースの装飾が控えめで、温かみのある茶褐色のリーチのタイルが部分的に張られていること。それがなんとも渋い釉だ。工房には中心的存在の暖炉があり、リーチと弟子たちは暖をとりながら陶談義を繰り広げたという。暖炉とはそういう場所なのだ。

リーチと弟子たちが陶談義を交わした暖炉のあるコーナー。 From St.Ives Trust Archive Study Center

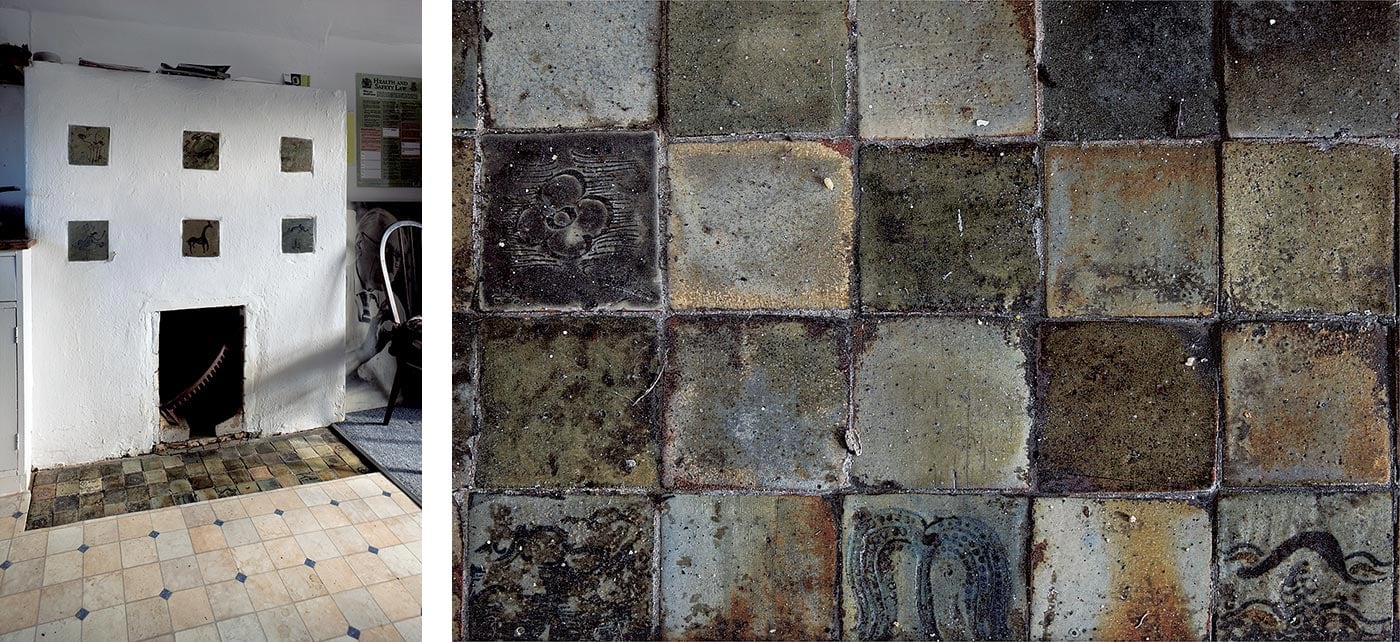

リーチポタリーには複数の暖炉がある。上:使い込まれた暖炉。 中:焚き口床にごく控えめに張られた装飾タイル。 下左:こちらもポタリーに残る暖炉の一つ。 下右:暖炉前の床部に渋い色調のグラデーションが魅力的なタイルが張られている。

左:リーチポタリーが発行していたタイルによる暖炉カタログ。 右:こちらは絵付けしたタイルセットのカタログ。 2点、From the Crafts Study Centre, University for the Creative Arts, UK, BHL/2014/1-3. © Courtesy of the Bernard Leach Estate.

村の一般住宅にもリーチの暖炉が

さらにリーチポタリーのタイル使いや暖炉の実例は村の家々にも残っている。

かつてリーチ一家が住んだ家、通称「カウントハウス」を訪れたときのこと。ここでは2階バスルームの壁面の一部に張られたタイルが残っていたが暖炉には名残はなかった。ところがカウントハウスの庭で、近隣に住む女性と偶然に出会い立ち話が始まると、「我が家にリーチポタリーの暖炉があるからどうぞ」という。お邪魔すると、モダンに改装された室内に小振りな暖炉があった。なかには新しい炉が置かれているが、オリジナルの姿は大切に保存され、外枠に一列に張られたタイルがモダンな室内に深みを与えている。

民陶らしい渋みのある釉を、リーチと濱田はイギリスの自然のなかに探した。小麦、シャクナゲ、蕨、竹、また松や樫など木の根を焼いて灰にして試したが簡単には成功せず試行錯誤を繰り返したという。発色にはゆらぎがある。

暖炉の炎に見入るとき、陶の釉に見入るとき、二つの時間に共通する幸福感があるのはこの、ゆらぎのおかげかも知れない。

上:かつてリーチ一家が住んだ「カウントハウス」。 下左:「カウントハウス」にはバスルームの一角にリーチのタイルが残されていた。 下右:暖炉にはリーチの名残はない。

上:カウントハウス近隣の住宅に残されていた暖炉。 下2点:その暖炉に張られたリーチポタリーのタイルのディテール。鳥や動物や柳。日本的な筆致でモチーフが描かれている。

リーチが伝える美を見出すためのものの見方、生き方

私たちは親切に家に招き入れてくれた婦人と別れ、さらに半島の突端にある村の墓地を目指した。空と海を見晴らせる素晴らしい絶景へ開かれた墓地は、どこか人を穏やかな気持ちにする。目的はやはりリーチのタイルである。

墓にはアルフレッド・ウォリス(1862ー1925年)が眠っている。ウォリスは村の漁師だったがいつしか絵を描くようになり、後年に素朴な表現力が人々の心を捉えたという、おとぎ話のような逸話を残す画家だ。墓の陶板には漁師を導いた灯台が描かれ、今も色あせずにウォリスを灯していた。

日常の器から暖炉、そして墓まで。セントアイヴスではあちこちで、いたって自然なかたちで民陶が根付いていた。リーチはこの土地に、日本の民藝思想を押し付けようとはせず、土地の人々、自然と結びつくことで、もう一つの民陶を生み出したのである。民藝はあらゆる土地に息づいている。問題はいかにその潜在能力を引き出し、どのように現代に生かすかだ。民藝とは美を見出す一つのものの見方であり生き方である、とリーチは教えてくれている。

セントアイヴスの漁師で画家、アルフレッド・ウォリスの墓は灯台が描かれたリーチの陶板で包まれている。

片隅に「BhL」とリーチのイニシャルが記されていた。

取材・文/田代かおる 写真/梶原敏英(特記クレジット写真をのぞく) 編集/アイシオール

この記事は『コンフォルト』(建築資料研究社)に掲載された「INAX presents TILES ON THE PLANET」の2009年8月号と10月号掲載分の再構成です。

ものづくりLABに戻る